はじめに 日本型の雇用体系は終了へ

2023/01/19のリベ大youtubeが、最近の働き方についての回でした。

最近は雇用形態をメンバーシップ型からジョブ型に変えつつあるという話が出ていました。

人を雇ってから仕事を決めるのではなく、仕事内容、専門性に応じて雇う人を決めるというやり方です。

そのために就職後もスキルを身につけていく、リスキリングという言葉が流行っているわけです。

この雇用体系の変化は我々雇われ会社員にとって良い変化なのでしょうか。それとも駆逐されてしまうのでしょうか。

他職種のことは全くわかりませんが、自分の業界に当てはめて考えてみました。

医師のキャリアパス

医者はまず2年間広く病気を学ぶ初期研修が義務付けられています。

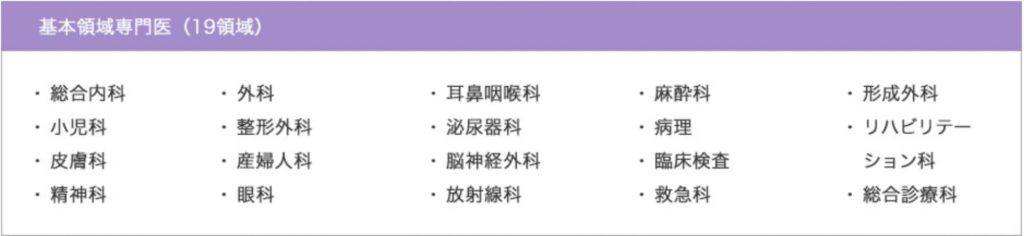

その後にほとんどの人が専門医機構に登録し、自分が選択した専門科での研修を受けます。

研修となっていますが、特にトレーニング講座などがあるわけではなく、普通の勤務を行います。

科にもよりますが、最短5−6年目で専門医試験を受験し、合格すれば晴れて〇〇科専門医となります。

また同時に早い人だと3年目から大学院に入学し、通常4年で卒業、博士号取得となります。

当ブログの管理人であるしょう、たろう共に専門医は取っていますが、大学院には入っていません。

そこからサブスペと呼ばれる、さらに特化した専門領域への研修に進む人が多いです。

例えば基本領域に内科がありますが、サブスペには消化器、循環器、呼吸器など各分野の内科に分かれます。

さらに消化器内科から肝・胆・膵、内視鏡専門医など、細分化された専門医があります。

勤務先は大学病院から大学以外の大病院、地方病院など様々ですが、非常勤も含めれば勤務地の経験が2ケタになることも珍しくありません。

その途中で新規開業する方、家のクリニックを継ぐ方などもいます。

ジョブ型雇用が当然の医療業界

雇用形態で考えると、医者は完全にジョブ型雇用であり、雇ってから「あなたはお腹の手術をしてね」とか「リハビリを担当してね」とは絶対になりません。

むしろ極端なジョブ型雇用であるために、専門性がトガりすぎてしまい、広く薄く診れる医者が重宝されたりします。

看護師も専門性が高い職業で、オペ室やICUなど特にその傾向がありますが、それでも医師ほどではありません。

ジョブ型雇用やリスキリングなんて言葉を出すまでもなく、専門性を磨いて知識や技術をブラッシュアップし続けないと仕事になりません。

逆に普通のサラリーマン (「普通」という存在が実際にあるのかもわかりませんが) はこれまで専門性を磨いてこなくて済んできたのでしょうか。

医師が高級取りの理由

もし多くのサラリーマンが「何年経っても知識や経験が身に付かず、会社に切られたらそれでおしまい」という立場ならば、医師とは資格の有無だけでなく実際の働き方でも大きな違いがあります。

医者は元々頭のいい人が多いので、専門性を高める環境があればより労働者としての価値が高まります。

また勤務地も1〜3年でコロコロ変わることが多く、アルバイトもあるため、「一つの会社のルールしかわからない」ということも起きません。

逆に専門性を全て失ったとしても、資格があるだけでやっていける仕事 (老健の所長など?) もあるので、セーフティネットもしっかりしています。

医者は社会的地位が高く、高年収の代表的な職業ですが、それは資格に守られたものだけではなく、他が真似できない知識や技術、システムに裏付けられているものなのかなぁと感じました。

まとめ

・医者は極端なジョブ型雇用

・他の業態はわからないが、医者が高級取りなのには理由がある

医者自体のデメリットはほとんどないと思いますが、医学部に入れなくて多浪して後に引けなくなる、また医学部に入ったのに医師免許が取れない、となった場合は人生詰んでしまいます。

そう考えると全員におすすめできる道ではないですね。

コメント